Es así, como a veces me apetece comer arroz con leche, o leer una novela del inspector Maigret. Con la obra de Simenon no tengo que racionarlo tanto, porque tiene más libros que años voy a vivir, pero con el señor Hornby, menos prolífico, tengo que buscar el momento. Sus obras son cómodas de leer: sabes más o menos de qué van a tratar, que recursos estilísticos va a poner en juego, qué referencias musicales va a desplegar... Las novelas de Hornby conforman un lugar conocido, familiar; no resulta peligroso entrar en ellas. Unas veces se pone más introspectivo, otras más ligero, pero siempre hay una lucha entre el optimismo y el derrotismo que al final se queda... bueno, un poco en tierra de nadie pero más cerca de la felicidad que de la desdicha. Por eso, y por su estilo chispeante, sus obras son calificadas de comedias.

Me acerqué a su universo indirectamente, supongo que como mucha otra gente, a través de la adaptación de su Alta fidelidad. Después me leí la novela, que me pareció tan maravillosa como la película. Después me leí más novelas suyas... y estaban bien, aunque ya no era lo mismo. Y no era lo mismo porque, paradógicamente, todo era igual, pero sin el universo musical, que era una de las cosas que más me había atraído de Alta fidelidad. La música no debe de interesar al común de los mortales, porque en la adaptación cinematográfica se reduce el nivel de referencias, de diálogos sobre discos y artistas, para centrar la historia más en las relaciones amorosas. Y lo entiendo: no todo el mundo disfrutaría de casi dos horas con unos tipos hablando sobre vinilos de hace varias décadas. Yo sí, huelga decirlo, pero la mayoría de la gente (y el cine de medio presupuesto se hace para “la mayoría de la gente”) no se identifica con unos tipos cuya vida gira en torno a un giradiscos. “La mayoría de la gente” necesita una causa mayor, un sentimiento unificador, uno de esos “temas” universales, que en el caso de Hornby suele ser “la madurez”. Lo puede aliñar con un entorno deportivo o con uno musical, y estructurarlo mediante una trama amorosa, pero básicamente sus historias tratan sobre “la madurez”.

Los libros tienen más espacio, más “tiempo” para detenerse en el aliño, para disimular la trama en medio de una maraña de referencias musicales, chistes para entendidos y diálogos interminables que sólo entenderán en toda su complejidad los fans de Nirvana o de Bob Dylan. Sus novelas son pop: un reflejo de una época concreta, que no serán entendidas por completo dentro de cien años, pero que les servirán dentro de cien años para entendernos.

En mi plan maestro de leer a Hornby con calma, le llegó el turno a About a boy (Un niño grande en su traducción española). Leerlo es como volver a reunirte con la familia: las mismas personas contándote las mismas anécdotas como si fuera la primera vez que te las cuentan. Pero al contrario que en una reunión familiar, esta novela sí es graciosa. No quiero profundizar demasiado en el tema ni spoilear, sólo decir que uno de los protagonistas vuelve a ser un gran melómano. En la adaptación al cine, que me vi inmediatamente después de acabar la novela, esta melomanía se modera: está ahí, de fondo, en las estantería llenas de cd's y lp's del protagonista, y en un par de alusiones. Pero todo está como más desvaído, sin concretar. Le recomiendo a todo el que quiera vivir de escribir, ya sea guiones o narrativa, que haga de vez en cuando este ejercicio: leer un libro y ver su adaptación cinematográfica (no necesariamente en ese orden). Se aprende mucho sobre narración, ya que, al fin y al cabo, estás “leyendo” dos veces la misma historia, pero contada de dos formas diferentes. Es muy interesante ver qué recursos se usan en uno y en otro caso, que decisiones se toman, que partes se resaltan y cuales se obvian, que tramos difieren y cuales son calcados...

En definitiva, uno aprende que narrar es, por encima de todo, tomar decisiones. Por eso es tan complicado: todo el mundo es capaz de inventar una historia; de hecho, todo el mundo estamos inventando una historia continuamente, filtrando la realidad a través de nuestra percepción. Pero entre inventar una historia, entre tener una idea, y plasmarla, construirla, ser capaces de narrarla, hay un gran salto que conlleva más técnica, trabajo y oficio que inspiración y genialidad.

Partimos del hecho de que esta película es una “buena” adaptación. Y con “buena” me refiero a: aplaudida por la propia industria, consensuadamente aceptada por los propios integrantes del gremio cinematográfico, con nominaciones y premios en su haber.

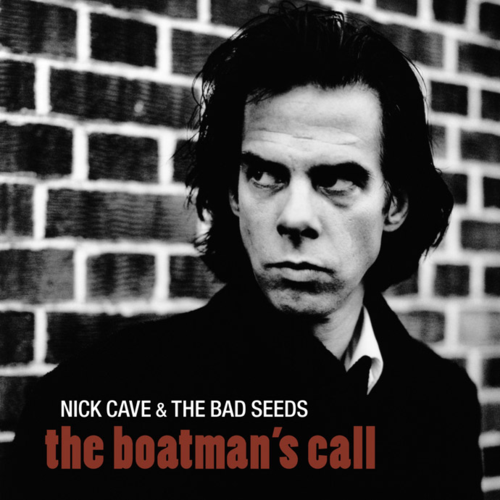

La adaptación, a primera vista, y como ya hemos dicho, deja en segundo término mucho del trasfondo musical. Vale, lo aceptamos como precio que debe de pagarse por la universalización de la historia: hay que quitar paja de en medio, dejar la trama en el hueso: es una trama de madurez, no la historia de un melómano. Con ello se pierde mucha de la gracia, mucho de la especifidad de la historia, mucho de su valor pop. Por ejemplo: la novela está ambientada entre 1993 y 1994, años que marcan el cénit de la fama de Nirvana y Kurt Cobain, y su posterior suicidio. Esto permite crear un correlato con la situación de la madre con tendencias suicidas de Marcus (el chaval coprotagonista), así como ayudarle a crear una amistad con Elie, la adolescente problemática de la que se enamora, gran fan del ídolo grunge. En la película todo esto desaparece, al trasladarse la acción a principios del siglo XXI. El estallido grunge se sustituye aquí por el hip-hop, que sirve simplemente de ejemplificación de la distancia generacional, perdidendo así matices la historia. De hecho, de todas las subtramas de la novela, la que más desaparece en su traslación fílmica es la historia entre Marcus y Elie. Supongo que resulta redundante: ya tenemos a Hugh Grant y su historia de amor, no necesitamos insistir sobre el tema.

Perdemos, decíamos, especifidad. Ganamos, en cambio, concreción narrativa. La trama, al simplificarse, se vuelve más evidente, todo está más a la vista. Los episodios del libro se reorganizan para crear un crescendo climático, para llegar a un final por todo lo alto en el que todo esté en juego. Es aquí donde más distancia encontramos entre libro y película: mientras en el primero cada coprotagonista puede tener su epifanía personal, su punto culminante, en la película todo debe de coincidir en el tiempo y en el espacio para que sea dramáticamente satisfactorio. El resultado es menos convincente, menos verosímil, pero sin duda más emocionalmente poderoso, si uno es de carácter melifluo.

En general, la traslación de la palabra a la imagen y sonido, convierte la historia en una papilla fácil de digerir (y no es que Hornby sea precisamente Thomas Bernhard): la música ayuda a engarzar los episodios y todo adquiere un mismo carácter, una misma altura emocional. Decepciona que hayan tenido que recurrir a la voz en off en primera persona para explicarnos la historia, como si un libro necesitase ilustraciones para poder describir a los personajes. Es un atajo curioso, además, cuando la novela utiliza la tercera persona.

La diferencia básica y primordial entre una película y una novela es que la primera constituye una unidad dramática única: mientras una novela se lee en distintos tiempos con sus pausas entre medias, una película se “lee” del tirón, lo que ayuda a que su estructura refuerce la idea de unidad; la forma y el contenido tienden a simplificarse, a dejar de lado las ramificaciones y las derivas y a centrarse en una única trama principal (las secundarías sólo ayudan a reforzar a la principal), y jugar con una serie de ecos y resonancias, de rimas y repeticiones que acentúen esa unidad.

En su estructura básica, una película se compone de un planteamiento, un desarrollo en el que se exponen una serie de vicisitudes que ponen en entredicho lo expuesto en el planteamiento, y una vuelta a la situación primera, a la que se le han sumado los contratiempos del desarrollo. Es como una canción pop: estrofa, estribillo, variación, estribillo: al tema recurrente se le van sumando instrumentos y coros para añadir dramatismo y énfasis; la última repetición del estribillo ha de constituir un clímax, una intensidad que sólo puede llevarnos al final de la canción, porque no se puede ir más allá.

Una película también es un artefacto pop, una miniatura dramática: en el planteamiento se nos introduce el tema y los personajes; al final del primer acto escuchamos por primera vez el estribillo, al que sigue el segundo acto, variaciones sobre el mismo tema, hasta que llegamos al tercer acto, la vuelta al tema conocido, ese que ya todos en la sala sabemos tararear; pero a lo largo del segundo acto a ese tema se le han ido añadiendo “instrumentos” y “voces”, lo que hace que esta segunda repetición esté más cargada de intensidad.

Se asemeja más a una obra teatral, de la que hereda la división en tres actos, o a un relato breve (como apuntaba Hitchcock a Truffautt), por su unidad dramática, que a una novela, con sus recovecos, sus callejones sin salida y su asimetría.

El primer y el tercer acto son gemelos, siendo el tercero una repetición del primero, pero añadiéndole un ultimátum. Frente a esta simetría especular, las novelas, en contraposición, parecen dirigirse hacia un punto de fuga permanente.

Quizás la única forma honesta de adaptar una novela al cine es la que intentó Charlie Kaufman en Adaptation con la novela El ladrón de orquídeas, de Susan Orlean: una adaptación, al final, sólo puede ser la historia de un tipo al que le pagan por trasladar una historia de un medio a otro. Si la película es fallida es porque es fiel a los principios del cine comercial: ha de tener un crescendo dramático y un clímax, aunque estos sean forzados e impostados. La película pierde su integridad y su posible valía per se, para convertirse en una tesis de por qué la mayoría de las películas de Hollywood no valen un cuerno. Y como tesis, sin duda, es incuestionable.

Otra cosa que se pierde con About a boy, la película: pasar de un genérico “Will”, un tipo del que sólo sabemos que va vestido y peinado a la moda y que no es un adefesio, a tener que verle el careto a Hugh Grant durante una hora y media.