Luis era un compañero de

trabajo de mi padre, mucho más joven que él, que de vez en cuando se pasaba por

nuestra casa para ayudar en alguna chapucilla (cortar leña con su motosierra,

sobre todo). Alguna vez me vio leyendo

tebeos, así que me preguntó si le podía dejar alguno. Como yo ya había tenido una mala experiencia

de tebeos-no-devueltos (esa es otra historia) me mostré un poco reticente, pero

al final, creo que más bien por no saber como negarme, acepté. Tengo que decir que siempre me devolvió todo

lo que le presté, normalmente con mucha demora, pero en perfecto estado. Y en una ocasión con un par de regalos: un

viejo Jueves que sólo me llamó la atención por la foto de La chica del viernes

(estaba yo en la edad de los primeros picores) y un Cimoc. Este sí que supuso una revelación, un heraldo

del cómic “adulto” que llegó a mis manos y no supe cómo entender, pero que dejó

poso en mi gusto futuro.

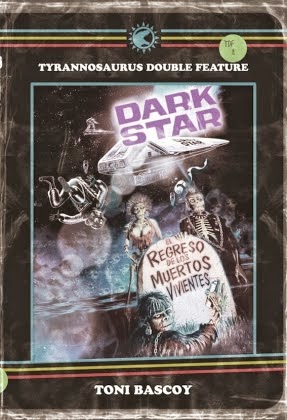

A mis manos ya habían

llegado algunas revistas de cómic; aunque llegué tarde a la era dorada de este

formato, al Comix Internacional, 1984 y Cairo, viví con bastante consciencia la

“Edad de plata” del invento, y gracias a algún-amigo de algún-amigo pude

degustar números del Zona 84. Aquello

parecía en cierto modo una evolución natural del cómic de superhéroes, con esos

mundos de ciencia ficción y fantasía, y una vez uno habituaba el paladar a esa

nueva estética, era perfectamente disfrutable (si a Den le tapabas la chorra no

era muy diferente de Conan o de cualquier superhéroe). Lo que más costaba era acostumbrarse al

blanco y negro y al “feísmo” de las tramas manuales y de la gente con lorzas,

nosotros que vivíamos en un universo poblado de cuerpos perfectos en

cuatricromía.

Pero el Cimoc era otra cosa:

aquí, además de fantasía, había cotidianeidad, género negro, thriller,

aventuras, humor… suponía la entrada a

un nuevo universo que se intuía ilimitado (y que en realidad debe de serlo, porque

veinte años después todavía no le he encontrado los límites). Pero como a todo heraldo que trae una noticia

del exterior, a aquel Cimoc nº 111 no le hice mucho caso; me quedé con algún

detalle, sobre todo en lo referente a la “permisividad” sexual que allí se

respiraba, como si aquello fuera un país más liberal al que uno iría

gustosamente de vacaciones, pero no en el que vivir. En retrospectiva, releyendo o leyendo por

primera vez algunas historias que de primeras no me habían atraído, fui

degustando ese nuevo “estilo” y, de forma natural y paulatina, fui abandonando

a mis superhéroes (esa también es otra historia).

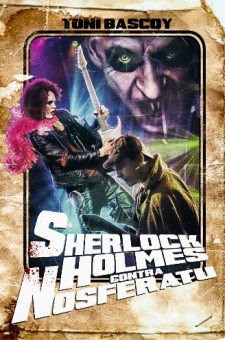

Echando una hojeada a ese nº

111: una portada kitsch de Luis Royo que, a pesar de su gusto por la chicas

ligeritas de ropa, nunca me gustó, ni cuando tenía trece años y uno poco más le

pide a la vida que dibujos realistas de mujeres semidesnudas. En el interior, una buena muestra de lo mejor

del cómic europeo de aquel entonces.

Me centraré en las que más

me llamaron la atención, porque es un especial de 100 páginas y tampoco quiero

eternizar el asunto: Memorias de un 38, de Boucquet-Fromental y Franz se me

quedó grabada a fuego, y no por su calidad narrativa (en realidad poco recuerdo

de la historia), ni por su espectacularidad gráfica, sino por algo mucho más

mundano: desnudos integrales y sexo explícito entre personas poco atractivas. Sobre todo una maxi-viñeta con posturas

sexuales entre un cliente escuchimizado y con gafas y una prostituta negra

obesa. Esto no es, ni mucho menos,

underground, pero a excepción del uso recreativo e indiscriminado de sustancias

estupefacientes, aquí ya está todo: Crumb después de Crumb, pero antes de Crumb.

Taxi, de Alfonso Font:

comienza en este número una nueva aventura, 8 páginas de un álbum de 48; así

que a nivel narrativo, de nuevo, podo pude extraer de aquí… pero a nivel

gráfico, esto es un filón. Me enamoré a

primera vista del estilo de Font, que para mí fue una entrada por la puerta

grande al cómic de aventuras a la europea: el realismo de los entornos, la

aplicación directa del color, el trazo vivo, las localizaciones exóticas (y a

la vez reconocibles y cercanas –Barcelona en lugar de Nueva York-)… Echo un

vistazo a estas viñetas y me retrotraigo a mi Arcadia particular (o al menos a

una de ellas). Desde aquí mi propuesta

para que Alfonso Font lleve, de forma oficial, un signo de admiración detrás de

su nombre.

La boca de agua, de Boucq:

unos tipos con obesidad mórbida comiendo sin parar. Todo esto, con el estilo tan físico y carnal de

Boucq es el equivalente en cómic de cinco páginas a La grande bouffe o a aquel

segmento de El sentido de la vida; es decir, un dura prueba para los

sentidos. El feísmo del trazo y ese

color casi fauve siguen pareciéndome, aún hoy, como salpicarte ácido de batería

en los ojos. Uno estaba acostumbrado a

gordos como la Mole, ese villano de la Patrulla-X, donde la obesidad era un

arma más, no un problema cardiovascular inminente como aquí. Mediante la parábola llegamos al realismo.

La

desconocida, de Cabanes: la certidumbre de que un tebeo “realista” era posible:

una historia cotidiana, un amor de verano, encuentros fortuitos, el sol a través

de las hojas de los árboles, y poco más.

Sobre todo, la sensualidad de las chicas Cabanes; y sobre todo –sobre

todo- la textura de la piel, que nunca he podido olvidar.

Había

mucho más –Ferry, Beroy, Eisner, Bilal, Bisley, nada más y nada menos…- pero

llámame hereje, de primeras no me hicieron mucho tilín, así que le dejo aquí.

[Continuará]